涉外公證翻譯中的主體分析

(一)公證員及公證處

公證員及公證處在涉外公證翻譯中具有重要作用,能夠整體把握涉外公證翻譯的標準,總體控制涉外公證翻譯的質量。

從應然層面而言,具備涉外資格的公證員在處理涉外公證的過程中對翻譯具備初審能力,這種初審未必是專業審查,是區分于專業翻譯人員的審查,但是對于整個涉外公證翻譯的效率和效果有著極大的推動作用。公證員對涉外公證翻譯的初審有利當事人明確自我責任以及行為配合的積極程度,避免當事人誤認為公證翻譯僅僅是“我付費,你翻譯”的兩個封閉行為,為避免在出現翻譯責任糾紛時因前期審查(包括告知以及詢問筆錄記錄)不到位而陷入被動局面。公證員的初審包括權利義務內容提示,責任承擔告知,以及翻譯材料初步審查等方面。

公證處在工作實務中可以根據本單位實際選擇涉外公證翻譯的運作模式,對于本單位不具備相應翻譯實力的可選擇外部翻譯,對于本單位具備相應翻譯資質人員的可通過內部翻譯。本文認為在同等翻譯水平下內部翻譯和外部翻譯相比具有一定的優勢,公證處能夠自主控制涉外公證翻譯的質量標準、效率水平。國內有些較大的公證處已建立了自己的翻譯部門,提供多語種的翻譯服務,服務范圍既包括涉外公證相關的文書翻譯,又包括根據當事人的需求提供其他用途的翻譯服務。

(二)公證當事人

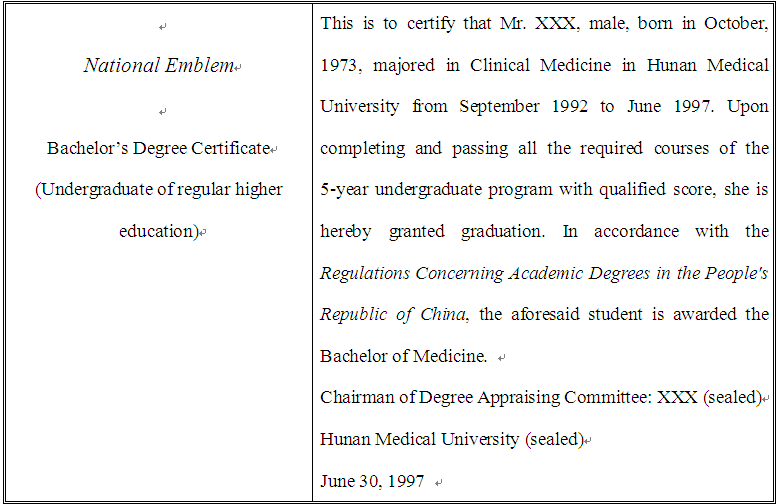

公證當事人是指與公證事項有利害關系并以自己的名義向公證機構提出公證申請,在公證活動中享有權利和承擔義務的自然人、法人或者其他組織。在實務中,公證當事人由于主觀或客觀、故意或非故意的原因呈現出多種心理和行為。列舉幾種情形加以說明:1、故意提供存有一定虛假內容的公證翻譯文本,比如說個別當事人為了達到國外對于學歷的要求標準而對于翻譯文本中關于學歷的表述混淆概念;2、為了實現自己的特定需求和目的,簡單地認為公證僅僅是一種手段和方式,心理和行為上并不重視。比如,有些申請出國的當事人對于國外相關部門提供的模板(此模板與我國公證實務存在差別)看的很重,而并不理解公證員向其說明的我國司法行政主管部門對公證書的具體規定;3、認為公證翻譯僅僅是“我付費,你翻譯”的兩個互不相干的行為,在支付翻譯費用后任何問題都是公證處的問題,當翻譯人員要求其提供一些諸如專業術語之類的支持時表現為不理解、不配合。如此種種,反映出公證當事人對于公證的基本認識存在偏差。

(三)證明材料出具單位

在涉外公證翻譯過程中,經常會遇到被證明材料的翻譯。這些證明材料的出具部門既包括行政機關又包括企事業單位,證明材料的出具形式既包括規范性的證明文本比如戶口簿、畢業證等又包括就特定內容提供的證明比如收入證明、在職證明等。在涉外公證翻譯的實務過程中,經常會遇到不規范的證明材料,暴露出證明材料出具單位的不規范操作。出具機關隨意性較大,不同地區的辦事部門操作標準存在差異,比如在戶口簿的成員戶籍信息頁的印章使用中,派出所的受理章、核準章、校對章不分具體情況加以使用,戶口信息不及時更新而造成前后內容矛盾。就特定內容提供的證明材料隨意性更是明顯,出于種種原因,某些單位用某一部門章代替本單位章,用無權單位部門章代替有權單位部門章;證明材料表述規范性不足,出現一些似是而非、模糊不清的表述。這些問題給翻譯工作帶來了難度,也給公證書的質量打了折扣,更有可能影響公證當事人的使用。